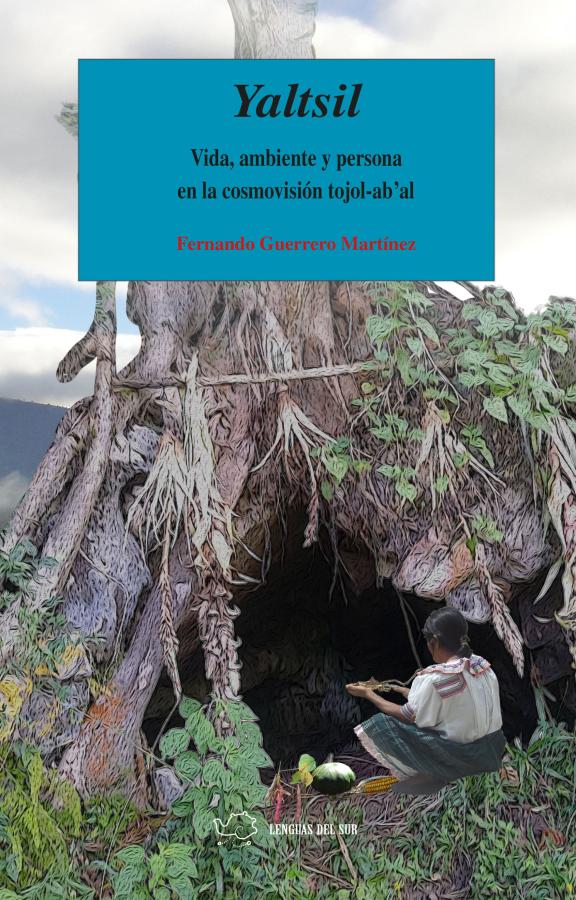

Yaltsil. Vida, ambiente y persona en la cosmovisión tojol-ab’al

Palabras clave:

tojolabales, religión, vida social y costumbres, cosmovisiónSinopsis

Este libro ofrece un acercamiento a la cosmovisión del pueblo tojol-ab'al a partir de los vínculos que mantienen las personas con su entorno. En particular, contiene una investigación sobre algunas concepciones respecto a la vida, el ambiente y la persona, basado sobre todo en textos recopilados en el idioma tojol-ab'al. La articulación de la documentación lingüística, la etnografía y la etnobiología conforma la trama mediante la cual se estudian nociones interconectadas sobre las naturalezas del ser humano y el ambiente, lo que se analiza a través de la idea de imbricación.

Capítulos

-

Introducción

-

Capítulo 1. Miradas sobre la vida, el ambiente y la persona

-

Capítulo 2. Nociones sobre lo vivo

-

Capítulo 3. La humanidad imbricada

-

Capítulo 4. Los humanos-rayo y otros seres atmosférico-pluviales

-

Capítulo 5. Comunicación, compatibilidad y conexión entre seres

-

Reflexiones finales

-

Bibliografía

Descargas

Citas

Agamben, G., 2006, Lo abierto. El hombre y el animal, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Agutter, P. y D. Wheatley, 2007, About life. Concepts in Modern Biology, Dordrecht, Springer.

Albuquerque, U. y A. Chaves, 2016, «What is ethnobiology?», en U. Albuquerque y R. Nóbrega (eds.), Introduction to Ethnobiology, Cham, Springer, pp. 3-8.

ALMG, 2003, Jit’il Q’anej Yet Q’anjob’al. Vocabulario Q’anjob’al, Guatemala, Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.

Álvarez, R., 2017, Saberes Bioculturales Tojol-ab’ales en la comunidad 20 de Noviembre, Las Margaritas, Chiapas, tesis de licenciatura inédita, Las Margaritas, Universidad Intercultural de Chiapas.

Álvarez, R., 2021, Sle’jel jsak’analtik. La búsqueda de nuestra vida. Prácticas culturales en la comunidad 20 de Noviembre, Las Margaritas, Chiapas, México, tesis de maestría inédita, México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Amador, J., 2015, Comunicación y cultura. Conceptos básicos para una teoría antropológica de la comunicación, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Anderson, E. N., 2011, «Ethnobiology: Overview of a growing field», en E. N. Anderson, D. Pearsall, E. Hunn y N. Turner (eds.), Ethnobiology, Hoboken, Wiley-Blackwell, pp. 1-14.

Århem, K., 2001, «La red cósmica de la alimentación. La interconexión de humanos y naturaleza en el noroeste de Amazonía», en P. Descola y G. Pálsson (coords.), Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, México, Siglo Veintiuno, pp. 214-236.

Ariel de Vidas, A., 2003, El trueno ya no vive aquí. Representación de la marginalidad y construcción de la identidad teenek (Huasteca veracruzana, México), México, CIESAS / El Colegio de San Luis / Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / Instituto de Investigación para el Desarrollo.

Ávalos, T., 2008, “Aquí todos católicos… entre normas, estrategias y experiencias”. Religión, comunidades y religiosidades en un ejido tojolabal de Chiapas, tesis de maestría inédita, San Cristóbal de Las Casas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Barrera, O., 2019, Las Terrazas de Los Altos: lengua, tierra y población en la Depresión Central de Chiapas, 1775-1930, San Cristóbal de Las Casas, Universidad Nacional Autónoma de México / Consejo Estatal para las Culturas y las Artes.

Bartolomé, M., 1991, «La construcción de la persona en las etnias mesoamericanas», Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Tuxtla Gutiérrez, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp. 140-164.

Bateson, G., 1998, Pasos hacia una ecología de la mente. Una aproximación revolucionaria a la autocomprensión del hombre, Buenos Aires, Lohlé-Lumen.

Bateson, G., 2002, Espíritu y naturaleza, Buenos Aires, Amorrortu.

Bayles, B., 2001, «The Rayo and the ribbon: Tradition and transformation among the tojol-ab’al maya», Latin American Indian Literatures Journal, 17(1), pp. 22-57.

Behncke, R., 2003, «Al pie del árbol», en H. Maturana y F. Varela, El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano, Buenos Aires, Lumen / Editorial Universitaria, pp. VII-XXVIII.

Benítez, C., 2006, «El maíz: origen, composición química y morfología», Materiales Avanzados, 7, pp. 15-20.

Bird-David, N., 1999, «‘Animism’ revisited: Personhood, environment and relational epistemology», Current Anthropology, 40, pp. 867-891.

Broda, J., 1991, «Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto de los cerros», en J. Broda, S. Iwaniszewski y L. Maupomé (eds.), Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 461-500.

Broda, J., 2003, «El Culto Mexica de los Cerros de la Cuenca de México: Apuntes para la Discusión sobre los Graniceros», en B. Albores y J. Broda (coords.), Graniceros. Cosmovisión y Meteorología Indígenas de Mesoamérica, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense A.C. / Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 49-90.

Broda, J. y F. Báez-Jorge (coords.), 2001, Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Fondo de Cultura Económica.

Campbell, L. y B. Gardner, 1988, «Coxoh», en L. Campbell (ed.), The lingüistics of southeastern Chiapas, Utah, The New World Archaeological Foundation, pp. 315-338.

Carreño, A., 1916, Vocabulario de la lengua mame, compuesto por el padre predicador Fray Diego de Reynoso, de la orden de la Merced, México, Departamento de Imprenta de la Secretaría de Fomento.

Chamoreau, C. y A. Argueta, 2011, «Lo animado y lo inanimado entre los p’urhépecha de Michoacán», en P. Pitrou, M. Valverde y J. Neurath (coords.), La noción de vida en Mesoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 95-117.

Coelho, G., 2005, «Language documentation and ecology: Areas of interaction», Language Documentation and Description, 3, pp. 63-74.

Cuadriello, H. y R. Megchún, 2006, Tojolabales, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Cuerda, J., 2012, Atlas básico de botánica, México, Parramón.

Curiel, A., 2007, Estructura de la información, enclíticos y configuración sintáctica en tojol’ab’al, tesis de maestría inédita, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Curiel, A., 2012, «Contar mentiras para aprender a decir la verdad: el lom lo’il, un género de habla infantil en maya tojol-ab’al», Revista Digital Universitaria, 13(11), pp. 1-11.

Curiel, A., 2016, Estructura narrativa y evidencialidad en tojol-ab’al, tesis de doctorado inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Curiel, A., 2018, Evidencialidad y texto narrativo en tojolabal, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

De la Cruz, F. y L. Rodríguez, 1985, «El dios del agua», en Técnicos bilingües de la Unidad Regional de Acayucan, Agua, mundo, montaña. Narrativa nahua, mixe y popoluca del sur de Veracruz, México, Dirección General de Culturas Populares / Premiá Editorial.

Descola, P., 1986, La nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, París, Maison des Sciences de l’Homme.

Descola, P., 2001, «Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social», en P. Descola y G. Pálsson (eds.), Naturaleza y Sociedad: Perspectivas Antropológicas, Siglo XXI, pp. 101-123.

Descola, P., 2011, «Más allá de la naturaleza y la cultura», en L. Montenegro (ed.), Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la Independencia de Colombia, Bogotá, Centro de Investigación y Desarrollo Científico, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, pp. 75-96.

Descola, P., 2012, Más allá de naturaleza y cultura, Buenos Aires, Amorrortu editores.

Dewey, J., 1976, Lectures on psychological and political ethics: 1898, Nueva York, Hafner Press.

Díaz, A., A. Gómez, C. Méndez, G. Pérez, M. Sántiz, M. Gómez, P. Gómez y R. Jiménez, 2011, Skujlyalub’il sts’ijb’ajel kumal tojol-ab’al. Norma de escritura de la lengua tojol-ab’al, México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas / Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Educación / Universidad Intercultural de Chiapas.

Díaz de Salas, M., 1995, San Bartolomé de los Llanos en la escritura de un etnógrafo. 1960-1961. Diario de Campo. Venustiano Carranza, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Gobierno del Estado de Chiapas / Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Durkheim, E., 1968, Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, Editorial Schapire.

Eberhard, D. M., G. F. Simons y Ch. D. Fennig (eds.), 2022, Ethnologue: Languages of the World, Dallas, SIL International.

Elliott, S., 2010, «The organism as a whole: from a physicochemical viewpoint (1916), by Jacques Loeb», Embryo Project Encyclopedia, disponible en http://embryo.asu.edu/handle/10776/1988.

Escalona, J., 2009, Política en el Chiapas rural contemporáneo, México, Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México, A. C. / Instituto Nacional de Antropología e Historia / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Universidad Iberoamericana / Universidad Autónoma Metropolitana / Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales.

Estrada, M., 2006, «Entre utopía y realidad: historia de la Unión de Ejidos de la Selva», LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos, 4(1), pp. 112-135.

Descola, P., 2007, La comunidad armada rebelde y el ezln. Un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la Selva Lacandona (1930-2005), México, El Colegio de México.

Fernández, O., 2015, «Levinas y la alteridad: cinco planos», BROCAR, 39, pp. 423-443.

Figuerola, H., 2010, Los dioses, los hombres y las palabras en la comunidad de San Juan Evangelista Cancuc en Chiapas, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Franchetto, B., 2007, «La etnografía en la documentación lingüística», en J. B. Haviland y J. A. Flores (coords.), Bases de la documentación lingüística, México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pp. 219-250.

Furbee-Losee, L., 1976, The correct language, Tojol-ab’al: A grammar with ethnographic notes, Garland, Garland Studies in American Indian Linguistics.

Gallardo, P., 2020, «Introducción», en P. Gallardo (coord.), Cuerpo y persona. Aportes antropológicos en México, El Salvador y Venezuela, México, Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 15-25.

Gámez, A. y A. López (coords.), 2015, Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías, México, El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

García, E., 2004, Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen, México, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (serie Libros, 6).

Geertz, C., 2003, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa.

Gibson, J., 1986, The ecological approach to visual perception, Nueva Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.

Gómez, A., 1996, «El Luúmk’inal o espacio terrestre y sus moradores según los tojol-ab’ales. Los ‘vivos’ y los ‘cabeza de piedra’ en el espacio terrestre», Anuario de Estudios Indígenas, 6, pp. 53-64.

Gómez, A., 2000, «El encuentro de los Padres Eternos: la romería a la Santísima Trinidad en Zapaluta», Anuario de Estudios Indígenas, 8, pp. 243-259.

Gómez, A., M. Palazón y M. Ruz (eds.), 1999, Ja slo’il ja kaltziltikoni’. Palabras de nuestro corazón. Mitos, fábulas y cuentos maravillosos de la narrativa tojol-ab’al, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de Chiapas.

Gómez, A. y M. Ruz, 1992, Memoria baldía. Los tojolabales y las fincas. Testimonios, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de Chiapas.

Gómez, E., 2019, Antropología del clima: una aproximación desde la visión tojol-ab’al del ejido Veracruz, Las Margaritas, Chiapas, tesis de licenciatura inédita, Las Margaritas, Universidad Intercultural de Chiapas.

Gómez, J., 2016, «Los sistemas clasificatorios del tojol-ab’al en perspectiva contrastiva», en Memorias del VII Congreso de Idiomas Indígenas de Latinoamérica, 29-31 de octubre de 2015, Universidad de Texas en Austin, disponible en https://www.ailla.utexas.org/site/events.html.

Gómez, J., 2017, Estructuras morfosintácticas del tojol-ab’al en perspectiva comparativa: el caso de una lengua maya mixta, tesis de doctorado inédita, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2011a, Sju’unil b’a snejb’jel k’umal Tojol-ab’al. Lengua originaria Tojol-ab’al. Primer semestre, San Cristóbal de Las Casas, Universidad Intercultural de Chiapas.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz,, 2011b, Sju’unil b’a snejb’jel k’umal Tojol-ab’al. Lengua originaria Tojol-ab’al. Segundo semestre, San Cristóbal de Las Casas, Universidad Intercultural de Chiapas.

Good, C., 2015, «Mesoamérica vista desde la etnografía. Reflexiones críticas y propuestas», en A. Medina y M. Rutsch (coords.), Senderos de la antropología. Discusiones mesoamericanistas y reflexiones históricas, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / unam, pp. 147-164.

Good, C. y M. Alonso, 2015, «Introducción», en C. Good y M. Alonso (coords.), Creando mundos, entrelazando realidades. Cosmovisiones y mitologías en el México indígena, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 9-34.

Gossen, G., 1975, «Animal souls and human destiny in Chamula», Man, 10, pp. 448-461.

Guerrero, F., 2013, Chante’ wa xjul b’esniye’: los animales y sus señales entre los tojol-ab’ales de Saltillo, Las Margaritas, Chiapas, tesis de maestría inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2015, «Concepciones sobre los animales en grupos mayas contemporáneos», Revista Pueblos y fronteras digital, 10(20), pp. 6-43.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2017, «Etno-ornitología maya tojolabal: orígenes, cantos y presagios de las aves», El Hornero. Revista de Ornitología Neotropical, 32(1), pp. 179-192.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2018, Percepción, ambiente y persona entre los tojol-ab’ales de Las Margaritas y Altamirano, Chiapas, tesis de doctorado inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gómez, M., C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2020, «Reflexiones en torno a la historia de las relaciones entre tojol-ab’ales, tseltales y chujes», Revista Pueblos y fronteras digital, 15, pp. 1-34.

Guerrero, F., R. Serrano y R. Serrano-V., 2010, «Aves con atributos pronosticadores, medicinales y mágico-religiosos entre los tojol-ab’ales (tojol winik’otik) del Ejido Saltillo, Las Margaritas, Chiapas», El Canto del Centzontle, 1(2), pp. 190-203.

Guiteras, C., 1961, Perils of the Soul. The World View of a Tzotzil Indian, Kardiner, Glencoe.

Guiteras, C., 2011 Diario de Chanal, 1959, Tuxtla Gutiérrez, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas / Secretaría de Pueblos Indígenas.

Hanks, W. y C. Severi, 2014, «Translating worlds: The epistemological space of translation», Journal of Ethnographic Theory, 4(2), pp. 1-16.

Heredia, J. M., 2011, «Etología animal, ontología y biopolítica en Jakob von Uexküll», Filosofía e História da Biologia, 6(1), pp. 69-86.

Hermitte, E., 1970, «El concepto del nahual entre los mayas de Pinola», en N. A. McQuown y J. Pitt-Rivers (comps.), Ensayos de antropología en la zona central de Chiapas, México, Instituto Nacional Indigenista, pp. 371-390.

Hermitte, E., 2004, Poder sobrenatural y control social en un pueblo maya contemporáneo, Buenos Aires, Editorial Antropofagia.

Hersch-Martínez, P. y L. González, 1996, «Investigación participativa en etnobotánica. Algunos procedimientos coadyuvantes en ella», Dimensión Antropológica, 8, pp. 129-153.

Hess, L., 1912, «St. Veronica Giuliani», en The Catholic Encyclopedia, vol. 15, Robert Appleton Company, consultado el 4 de abril de 2016 en la página: http://www.newadvent.org/cathen/15363a.htm.

Himmelmann, N. P., 2007, «La documentación lingüística: ¿qué es y para qué sirve?», en J. B. Haviland y J. A. Flores (coords.), Bases de la documentación lingüística, México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pp. 15-47.

Holland, W., 1961, «Tonalismo y nagualismo entre los indios tzotziles de Larráinzar, Chiapas, México», Estudios de Cultura Maya, 1, pp. 167-182., 1963, Medicina maya en los Altos de Chiapas. Un estudio del cambio socio-cultural, México, Instituto Nacional Indigenista.

Hopkins, N., 2012, A dictionary of the chuj (mayan) language. As spoken in San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala, ca. 1964-65, Florida, Jaguar Tours.

INALI, 2011, Norma de escritura de la lengua Tojol-ab’al, México, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

INEA, 1992, Diccionario español-tojolab’al, tojolab’al-español, México, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, SEP.

INEGI, 2022, Banco de indicadores, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ingold, T., 1986, Evolution and social life, Cambridge, Cambridge University Press.

Ingold, T., 2000, The perception of the environment: Essays in livelihood, dwelling and skill, Nueva York, Routledge.

Ingold, T., 2011, «Consideraciones de un antropólogo sobre la biología», en L. Montenegro (ed.). Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la Independencia de Colombia, Bogotá, Centro de Investigación y Desarrollo Científico, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, pp. 99-131.

INPI, 2020, Atlas de los pueblos indígenas de México, México, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Jiménez, M., 2000, K’ak’ choj. Tojolab’al — Español. Slo’il yal untik: cuentos infantiles, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA.

Kohn, E., 2007, «How dogs dream: Amazonian natures and the politics of transspecies engagement», American Ethnologist, 34(1), pp. 3-24.

Kohn, E., 2013, How forests think. Toward an anthropology beyond the human, Los Angeles, University of California Press.

Kohn, E., 2017, «How dogs dream… diez años después», Revista de antropología iberoamericana, 12(3), pp. 273-311.

Köhler, U., 2007, «Los dioses de los cerros entre los tzotziles en su contexto interétnico», Estudios de Cultura Maya, 30, pp. 139-152.

Kornai, A., 2020, Semantics, Cham, Springer.

Kruell, G., 2021, «Los caminos olvidados de la “cosmovisión mesoamericana”», en M. Martínez y J. Neurath (coords.), Cosmopolítica y Cosmohistoria. Una antisíntesis, Buenos Aires, Editorial SB.

La Chica, M., 2015, Narrativa de tradición oral maya-tojol-ab’al, tesis de doctorado inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Law, D., 2017, «Lanuage mixing and genetic similarity. The case of Tojol-ab’al», Diachronica, 34(1), pp. 40-78.

Lenkersdorf, C., 2002, Tojol-ab’al para principiantes. Lengua y cosmovisión mayas en Chiapas, México, Plaza y Valdés.

Lenkersdorf, C., 2004, Conceptos tojol-ab’ales de filosofía y del altermundo, México, Plaza y Valdés.

Lenkersdorf, C., 2008, Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojol-ab’ales, México, Siglo XXI.

Lenkersdorf, C., 2010, B’omak’umal kastiya-tojol’ab’al. Diccionario español-tojol-ab’al, idioma mayense de Chiapas, México, Plaza y Valdés.

Lenkersdorf, G., 1986, «Contribuciones a la historia colonial de los tojolabales», en M. Ruz (ed.), Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal, Volumen IV, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 13-102.

Lien, M. y G. Pálsson,2019, «Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work», Ethnos. Journal of Anthropology, 86(1), pp. 1-20.

Lisbona, M., 2005, «Otras voces, otros tojolabales. La pluralidad de una comunidad inventada», en M. Lisbona (ed.), La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, México, El Colegio de Michoacán / Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp. 195-237.

Lisbona, M., 2013, «La emergencia del conflicto religioso en el municipio de Las Margaritas, Chiapas: el caso del ejido Justo Sierra», LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos, 2(2), pp. 48-60.

Lomelí, A., 1988, Algunas tradiciones y costumbres del mundo tojolabal, Tuxtla Gutiérrez, Gobierno del Estado de Chiapas.

López, A., 1989, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

López, A., 1996, «La cosmovisión mesoamericana», en S. Lombardo y E. Nalda (coords.), Temas mesoamericanos, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 471-507.

López, A., 2001, «El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana», en J. Broda y F. Báez-Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, México, Fondo de Cultura Económica / CONACULTA, pp. 47-65.

López, A., 2004, «La composición de la persona en la tradición mesoamericana», Arqueología Mexicana, 11(65), pp. 30-35.

López, A., 2012, Cosmovisión y pensamiento indígena, Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

López, A., 2013, «La fauna maravillosa de Mesoamérica (una clasificación)», en L. Millones y A. López (eds.), Fauna fantástica de Mesoamérica y los Andes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 31-91.

López, A., 2015, «La tradición mesoamericana. Entre la unidad y la diversidad», en A. Medina y M. Rutsch (coords.), Senderos de la antropología. Discusiones mesoamericanistas y reflexiones históricas, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 43-51.

López, A., 2016a, «La cosmovisión de la tradición mesoamericana. Primera parte», Arqueología Mexicana, Edición Especial 68.

López, A., 2016b, «La cosmovisión de la tradición mesoamericana. Tercera parte», Arqueología Mexicana, Edición Especial 70.

López, A., 2018, Juego de tiempos, México, Academia Mexicana de la Lengua.

Lorente, D., 2020, «¿Una o varias almas? La configuración alma-espíritus y el cuerpo como vestido entre los nahuas de Texcoco», en P. Gallardo (coord.), Cuerpo y persona. Aportes antropológicos en México, El Salvador y Venezuela, México, Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 81-112.

Lyons, J., 1995, Linguistics Semantics: an introduction, Cambridge, Cambridge University Press.

Maldonado, M., 1940, «Estudios etnobiológicos. I. Definición, relaciones y métodos de la etnobiología», Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 4(3), pp. 195-202.

Margalef, R., 1989, Ecología, Barcelona, Omega.

Martínez, R., 2006, «El tonalli y el calor vital: algunas precisiones», Anales de Antropología, 40(2), pp. 117-151.

López, A., 2007a, «El alma de Mesoamérica: unidad y diversidad en las concepciones anímicas», Journal de la Société des Américanistes, 93(2), pp. 7-49.

López, A., 2007b, «Las entidades anímicas en el pensamiento maya», Estudios de Cultura Maya, 30, pp. 153-174.

López, A., 2011, El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Martínez, R. y Barona, C., 2015, «La noción de persona en Mesoamérica: un diálogo de perspectivas», Anales de Antropología, 49(2), pp. 13-72.

Maturana, H. y Varela, F., 2003, El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano, Santiago de Chile, Editorial Universitaria / Lumen.

Mauss, M., 1971, Sociología y antropología, Madrid, Editorial Tecnos.

McAlvay, A., Ch. Armstrong, J. Baker, L. Black, S. Bosco, N. Hanazaki, L Joseph, T. Martínez-Cruz, M. Nesbitt, M. Palmer, W. Priprá, J. Anderson, Z. Asfaw, I. Borokini, E. Cano-Contreras, S. Hoyte, M. Hudson, A. Ladio, G. Odonne, S. Peter, J. Rashford, J. Wall, S. Wolverton e I. Vandebroek, 2021, «Ethnobiology pase VI: decolonizing institutions, projects, and scholarship», Journal of Ethnobiology, 41(2), pp. 170-191.

Médicos Descalzos, 2007, Xib’rikil. Consecuencias de un susto para la salud, Guatemala, Asociación Médicos Descalzos.

Medina, A., 2000, En las cuatro esquinas, en el centro. Etnografía de la cosmovisión mesoamericana,

México, Universidad Nacional Autónoma de México., 2015, «La cosmovisión mesoamericana. La configuración de un paradigma», en A. Gámez y A. López (coords.), Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías, México, El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 52-120.

Montejo, V., 2008, Diccionario de la Lengua Maya Popb’al Ti’, FAMSI.

Muniz, P., A. Luiz, R. Farias, F. Bezerra y U. Albuquerque, 2014, «Use of visual stimuli in ethnobiological research», en U. Albuquerque, L. Fernandes, R. Farias y R. Nóbrega (eds.), Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology, Nueva York, Humana Press, pp. 87-98.

Nash, J., 1970, In the eyes of the ancestors. Belief and behavior in a mayan community, Nueva York, The City University of New York, Waveland Press.

Navarrete, F., 2018, «Más allá de la cosmovisión y el mito. Una propuesta de renovación conceptual», Estudios de Cultura Náhuatl, 56, pp. 9-43.

Neurath, J., 2008, «Alteridad constituyente y relaciones de tránsito en el ritual huichol: iniciación, anti-iniciación y alianza», Cuicuilco, 15(42), pp. 29-44.

Nolasco, M., M. Hernández, M. Sánchez, R. Megchún, H. Cuadriello, J. Gutiérrez y A. Pacheco, 2015, «El actuar del pensamiento de un pueblo: ritualidad en Chiapas indígena», en L. Baez (coord.), Develando la tradición. Procesos rituales en las comunidades indígenas de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 131-219.

Page, J.

Nolasco, M., M. Hernández, M. Sánchez, R. Megchún, H. Cuadriello, J. Gutiérrez y A. Pacheco, 2002, Curandería tzotzil y proceso de formación, iniciación y de trabajo de sus practicantes, tesis de doctorado inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Nolasco, M., M. Hernández, M. Sánchez, R. Megchún, H. Cuadriello, J. Gutiérrez y A. Pacheco, 2011, El mandato de los dioses. Etnomedicina entre los tzotziles de Chamula y Chenalhó, Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, unam.

Peirce, Ch., 1998, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Volume 2 (1893-1913), Indiana, Indiana University Press.

Penfield, S., 2018, «Interdisciplinary research in language documentation», en B. McDonnell, A. L. Berez-Kroeker y G. Holton (eds.), Reflections on Language Documentation 20 Years after Himmelmann 1998, Language Documentation & Conservation Special Publication, 15, pp. 76-85.

Piedrasanta, R., 2009, Los chujes: unidad y rupturas en su espacio, Guatemala, Armar Editores.

Pinto, A. y M. López, 2004, «Comunidad diferenciada. Linchamiento por brujería e imaginarios políticos en un pueblo tojolabal», LiminaR, 2(1), pp. 94-113.

Pitarch, P., 1996, Ch’ulel: una etnografía de las almas tzeltales, México, Fondo de Cultura Económica.

Pitarch, P., 2011, «Los dos cuerpos mayas. Esbozo de una antropología elemental indígena», Estudios de Cultura Maya, 37, pp. 149-178.

Pitrou, P., 2011a, «La noción de vida en Mesoamérica. Introducción», en P. Pitrou, M. Valverde y J. Neurath (coords.), La noción de vida en Mesoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 9-39.

Pitrou, P., 2011b, «El papel de ‘aquel que hace vivir’ en las prácticas sacrificiales de la Sierra mixe de Oaxaca», en P. Pitrou, M. Valverde y J. Neurath (coords.), La noción de vida en Mesoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 119-154.

Pitrou, P., 2014, «Life as process of makin in the Mixe Highlands (Oaxaca, Mexico): towards a ‘general pragmatics’ of life», Journal of the Royal Anthropological Institute, 21(1), pp. 1-20.

Polian, G., 2018, Diccionario multidialectal del tseltal. Tseltal-español, México, Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Lenguas Indígenas / CIESAS.

Portal, M., 1996, «El concepto de cosmovisión desde la antropología mexicana contemporánea», Inventario Antropológico, vol. 2, anuario de la revista Alteridades, pp. 59-83.

Posey, D., 1986, «Etnobiologia: teoría e práctica», en B. G. Ribeiro (ed.). Suma Etnológica Brasileira, vol. 1. Etnobiologia, Petrópolis, Editora Vozes / FINEP, pp. 15-25.

Purves, W., D. Sadava, G. Orians y H. Heller, 2004, Life, the Science of Biology, Sunderland, Sinauer Associates.

Ruz, M., 1983ª, «En torno a los orígenes», en M. Ruz (ed.). Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal. Volumen I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 23-60.

Ruz, M., 1983b, Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal. Volumen II, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Ruz, M., 1983c, «Médicos y loktores. Enfermedad y cultura en dos comunidades tojolabales», en M. Ruz (ed.), Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal. Volumen III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 143-194.

Ruz, M., 1992, Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas (siglos XVIII y XIX), Tuxtla Gutiérrez, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Ruz, M., 1997, «Los tojolwinik’otik: el pueblo tojolabal», en Pueblos indígenas de México, México, Instituto Nacional Indigenista.

Ruz, M., 1999, «Un corazón vivo, una palabra actual», en A. Gómez, M. Palazón y M. Ruz (eds.), Ja slo’il ja kaltziltikoni’. Palabras de nuestro corazón. Mitos, fábulas y cuentos maravillosos de la narrativa tojolabal, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de Chiapas, pp. 27-69.

Sánchez, M., M. Gómez, C. Méndez, M. Gómez y M. Sántiz, 2011, Sju’unil b’a sneb’jel k’umal Tojol-ab’al. Lengua originaria tojol-ab’al, San Cristóbal de Las Casas, Universidad Intercultural de Chiapas.

Sánchez, O., 2013, Winiketik ajch’alotik, ansetik lumutik: hombres de lodo, mujeres de tierra. Elementos de configuración de la persona Tseltal de Yajalón, tesis de doctorado inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Santos-Fita, D., A. Argueta, M. Astorga-Domínguez y M. Quiñonez-Martínez, 2012, «La etnozoología en México: la producción bibliográfica del siglo XXI (2000-2011)», Etnobiología, 10(1), pp. 41-51.

Schumann, O., 1970, «La posición del tojolabal en la familia maya», Boletín informativo. Escritura Maya, 4(2), pp. 4-9.

Schumann, O., 1983, «La relación lingüística chuj-tojolabal», en M. Ruz (ed.), Los legítimos hombres. Aproximación antropológica al grupo tojolabal. Volumen I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 129-169.

Schumann, O., 1990, Aproximación a las lenguas mayas, México, Seminario Permanente de Estudios México-Guatemala, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Schumann, O., 1994, «La madre del agua», en J. Marco (coord.), Actas del XXIX congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Barcelona, 15-19 de junio de 1992, pp. 245-250.

Serrano, R., F. Guerrero y R. Serrano-V., 2011, «Animales medicinales y agoreros entre tzotziles y tojolabales», Estudios Mesoamericanos, 11, pp. 29-42.

Si, A., 2011, «Biology in Language Documentation», Language Documentation and Conservation, 5, pp. 169-186.

Strathern, M., 1988, The Gender of the Gift. Problems with Women and Problems with Society in Melanesia, Berkeley y Los Angeles, University of California Press.

Stresser-Péan, G., 2008, «Montañas calcáreas y fuentes vauclusianas en la religión de los huastecos de la región de Tampico», en G. Olivier (ed.), Viaje a la Huasteca con Guy Stresser-Péan, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 76-79.

Surrallés, A., 2002, «De la percepción en antropología. Algunas reflexiones sobre la noción de persona desde los estudios amazónicos», Indiana, 19/20, pp. 59-72.

Terrell, J., 2014, «Endangered domains, thematic documentation and grammaticography», en T. Nakayama y K. Rice (eds.), The Art and Practice of Grammar Writing, Language Documentation & Conservation Special Publication, 8, pp. 109-119.

Uexküll, J., 1920, Cartas biológicas a una dama, Santiago de Chile, Zig-zag.

Uexküll, J., 1928, Theoretische Biologie, Berlín, Verlag von Julius Springer.

Van der Haar, G., 1998, «El fin de las fincas comitecas de la zona alta tojolabal: historia de un desenlace», Anuario de Estudios Indígenas, VII, pp. 105-125.

Van der Haar, G., 2001, Gaining Ground. Land reform and the constitution of community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico, Wageningen, FLACSO / CLACS.

Vázquez, J., 2002, «El origen de los changos», en Historia y vida de nuestros pueblos. Volumen 1, San Cristóbal de Las Casas, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 99-100.

Velásquez, E., 2011, «Las entidades y las fuerzas anímicas en la cosmovisión maya clásica», en A. Martínez y M. Vega (eds.), Los mayas: voces de piedra, México, Ambar Diseño.

Villa, A., 1963, «El nagualismo como recurso de control social entre los grupos mayances de Chiapas, México», Estudios de Cultura Maya, 3, pp. 243-260.

Viveiros de Castro, E., 1998, «Cosmological deixis and amerindian perspectivism: A view from Amazonia», Journal of the Royal Anthropological Institute, 4, pp. 469-488.

Viveiros de Castro, E., 2004, «Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena», en A. Surrallés y P. García (eds.), Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, Copenaghue, IWGIA, pp. 37-80.

Waddington, C. H., 1976, «Las ideas básicas de la biología», en C. H. Waddington y otros (eds.), Hacia una biología teórica, Madrid, Alianza Editorial, pp. 17-53.

Wagner, R., 1981, The invention of culture, Chicago, The University of Chicago Press.

Wagner, R., 1991, «The Fractal Person», en M. Strathern y M. Godelier (eds.), Big men and great men: Personifications of power in Melanesia, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 159-173.

Wierzbicka, A., 1992, Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations, Oxford, Oxford University Press.

Woodbury, A. C., 2015, «Overview: La documentación lingüística», en B. Comrie y L. Golluscio (eds.), Language contact and documentation. Contacto lingüístico y documentación, Berlín, De Gruyter, pp. 9-47.

Zamora, A., 2019, «“El rostro de los días”: sobre la corporalidad y las almas entre los mayas k’iche’ de Santiago Momostenango», Journal de la société des américanistes, 105(2), pp. 107-132.

Zent, E., 2013, «Jotï Ecogony, Venezuelan Amazon», Environ. Res. Lett., 8, pp. 1-15.

Publicado

Colección

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.